- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Характеристика стихийных бедствий и их последствий

Под стихийным бедствием понимают природные явления (землетрясение, наводнение, оползни, снежные лавины, сели, ураганы, циклоны, тайфуны, пожары, извержения вулканов и др.), носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.

Стихийные бедствия могут возникнуть как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. Некоторые из них часто возникают в результате неразумной деятельности человека (например, лесные и торфяные пожары, производственные взрывы в горной местности, при строительстве плотин, закладке (разработке) карьеров, что зачастую приводят к оползням, снежным лавинам, обвалам ледников и т.п.).

Независимо от источника возникновения стихийные бедствия характеризуются значительными масштабами и различной продолжительностью – от нескольких секунд и минут (землетрясения, снежные лавины) до нескольких часов (сели), дней (оползни) и месяцы (наводнения).

Землетрясения – это сильные колебания земной коры, вызываемые тектоническими или вулканическими причинами и приводящие к разрушени зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Основными характеристиками землетрясений являются: глубина очага, магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли. Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах от 10 до 30 км, в ряде случаев она может быть значительно больше.

Магнитуда характеризует общую энергию землетрясений и представляет собой логарифм максимальной амплитуды смещения почвы в микронах, измеренной по сейсмограмме на расстоянии 100 км от эпицентра.

Магнитуда (М) по Рихтеру изменяется от 0 до 9 (самое сильное землетрясение). Увеличение ее на единицу означает десятикратное возрастание амплитуды колебаний в почве (или смещение грунта) и увеличение энергии землетрясения в 30 раз. Так, амплитуда смещения почвы землетрясения с М=7 в 100 раз больше, чем с М=5, при этом общая энергия землетрясения увеличивается в 900 раз.

Интенсивность энергии на поверхности измеряется в баллах. Она зависит от глубины очага, магнитуды, расстояния от эпицентра, геологического строения грунтов и других факторов. Для измерения интенсивности энергии землетрясений в нашей стране 12-бальная шкала Рихтера. Землетрясения наносят большой материальный ущерб и уносят тысячи человеческих жизней.

Так землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года привело к разрушению городов Ленинакан, Спитак, Степанаван, Кировокан и 58 населенных пунктов в сельской местности. В общей сложности погибло 25 тысяч человек и разрушены сотни зданий. Материальный ущерб составил 8-9 млрд, рублей по ценам того времени.

Землетрясения вызывают и другие стихийные бедствия, такие как оползни, лавины, сели, цунами, наводнения (из-за прорыва плотин), пожары (при повреждении нефтехранилищ и разрыва газопроводов), повреждения коммуникаций, линий энерого-водоснабжения и канализации, аварии на химических предприятиях с истечением (разливами) СДЯВ, а также на АЭС с утечкой (выбросом) РВ в атмосферу и др.

В настоящее время отсутствуют достаточно надежные методы прогнозирования землетрясений и их последствий. Однако по изменению характерных свойств земли, а также необычному поведению живых организмов перед землетрясением, ученым зачастую удается составлять прогнозы.

Интересно

Предвестниками землетрясений являются: быстрый рост частоты слабых толчков (факторов), деформация земной коры, определяемая наблюдением со спутников из космоса или съемкой на поверхности земли с помощью лазерных источников, изменение электросопротивления горных пород, уровня грунтовых вод в скважинах, содержание родона в воде и др.

Необычное поведение животных накануне землетрясения выражается в том, что, например, кошки покидают селения и переносят котят в луга, а птицы в клетках за 10-15 минут до начала землетрясения начинают летать; перед толчком слышатся необычные крики птиц, домашние животные в хлевах впадают в панику и др. Наиболее вероятной причиной такого поведения животных считают аномалии электромагнитного поля перед землетрясением.

Для защиты от землетрясений заблаговременно выявляются сейсмически опасные зоны в различных регионах страны, т.е. проводится так называемое сейсмическое районирование. На картах сейсмического районирования обычно выделяются области, которым угрожают землетрясения интенсивностью выше 7-8 баллов по шкале Рихтера. В сейсмически опасных зонах предусматриваются различные меры защиты, начиная с неукоснительного выполнения требования норм и правил при возведении и реконструкции зданий, сооружений и других объектов до приостановки действия опасных производств (химзаводов, АЭС и т.п.).

Непосредственный материальный ущерб от наводнений заключается: в повреждении и разрушении жилых и производственных зданий, автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи, гибели скота и урожая с/х культур, порче и уничтожении сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений и т.п.

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Основное направление борьбы с наводнениями состоит в уменьшении максимального расхода воды в реке путем перераспределения времени (посадка лесозащитных полос, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных водохранилищ, полос растительности, террасирование склонов и т.д.) Для средних и крупных рек единственное радикальное средство – это регулирование паводочного стока с помощью водохранилищ, или устройство дамб.

Для ликвидации опасности образования заторов производится спрямление, расчистка и углубление отдельных участков русла реки, а также разрушение льда взрывами за 10- 15 дней до ее вскрытия. Наибольший эффект достигается при закладке зарядов под лед на глубину в 2,5 раза превышающую его толщину. Тот же результат дает посыпание ледяного покрова молотым шлаком с добавлением соли (обычно за 15-20-25 дней до вскрытия реки). Заторы льда при толщине его скоплений не более 3-4 м также ликвидируются с помощью речных ледоколов.

Оползни – это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами. Оползни могут быть на всех склонах крутизной 20 град, и более и в любое время года.

Они различаются не только скоростью смещения пород, но и своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков см в год; средних – несколько м/ч или в сутки и быстрых – десятки км/ч и более. Следует иметь в виду, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

Объем пород, смещаемых при оползнях, находится в пределах от нескольких сот до многих миллионов и даже миллиардов кубометров. Оползни могут разрушать населенные пункты, уничтожать сельхозугодья, создавать опасность при эксплуатации карьеров и добыче полезных ископаемых, повреждать коммуникации, тоннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети, плотины, дороги.

Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение. Из комплекса предупредительных мероприятий следует отметить собирание и отведение поверхностных вод, искусственное преобразование рельефа (в зоне возможного отрыва земли уменьшают нагрузку на склоны), фиксацию склона с помощью свай и строительства подпорных стенок.

Снежные лавины наносят огромный материальный ущерб и сопровождаются гибелью людей. Защита от лавин может быть пассивной и активной. При пассивной защите избегают использование лавиноопасных склонов или ставят на них заградительные щиты. При активной защите производят обстрел лавиноопасных склонов, вызывая сход небольших неопасных лавин и препятствуя таким образом накоплению критических масс снега.

Сели – это паводки с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (от 10-15 до 75% объема потока), возникающие в бассейнах небольших горных рек и сухих лугов и вызванные, как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом моренных и завальных озер, обвалами, оползнями, землетрясением. Опасность селей не только в их разрушающей силе, но и во внезапности их появления.

Селям подвержено примерно 10% территории нашей страны. Всего зарегистрировано около 6000 селевых водотоков, из них более половины приходится на Среднюю Азию и Казахстан. По составу селевые потоки могут быть грязевыми, грязекаменными и водо-каменными. Скорость течения селевого потока обычно составляет 2,5 – 4,0 м/с, но при прорыве заторов она может достигать 8-10 м/сек и более. Пример селевого потока 08.07.1921 г. в г. Алма-Ате. Общий объем грязекаменной массы составил около 2 млн. куб.м. Поток перерезал город 200-метровой полосой.

Способы борьбы с селевыми потоками весьма разнообразны. Это возведение различных плотин для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракций пород, каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождение его от твердого материала, подпорных стенок для укрепления откосов, нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки и др.

Так для районов с большей вероятностью селей ливневого происхождения определяется критическая сумма осадков за 1-3 суток, селей гляционального происхождения (т.е. образующихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) – критическая средняя температура воздуха за 10-15 суток или сочетание этих двух критериев.

Ураганы – это ветры силой 12 баллов по шкале Бофорта, т.е. ветры, скорость которых превышает 32,6 м/с (117,3 км/ч.).

Ураганами называются также тропические циклоны, возникающие в Тихом океане вблизи берегов Центральной Америки. На Дальнем Востоке и в районах Индийского океана ураганы (циклоны) носят название тайфунов. Во время тропических циклонов скорость ветра часто превышает 50 м/с. Циклоны и тайфуны сопровождаются обычно интенсивными ливневыми дождями.

Ураган на суше разрушает строения, линии связи и электропередач, повреждает транспортные коммуникации и мосты, ломает и вырывает с корнем деревья при распространении над морем вызывает огромные волны высотой 10-12 м и более, повреждает или даже приводит к гибели судов.

Ураганы и штормовые ветры (скорость их по шкале Бофорта от 20,8 до 32,6 м/с) зимой могут поднимать в воздухе огромные массы снега и вызывать снежные бури, что приводит к заносам, остановке движения автомобильного и железнодорожного транспорта, нарушению систем водо-, газо-, электроснабжения и связи.

Наиболее надежной защитой населения от ураганов является использование защитных сооружений (метро, убежищ, подземных переходов, подвалов зданий и т.п.). При этом в прибрежных районах необходимо учитывать возможное затопление низменных участков и выбирать защитные укрытия на возвышенных участках местности.

Пожары – это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникает по вине человека и только 7-8% от молний.

Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары – лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые). Лесные пожары по интенсивности горения подразделяются на слабые, средние, сильные, а по характеру горения низовые и верховые пожары – на беглые и устойчивые.

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин. (при слабом пожаре), до 16 м/мин.(1 км/ч.) (при сильном пожаре). Высота пламени – 1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900 град.С.

Лесные верховые пожары развиваются как правило из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону со скоростью 8-25 км/ч. При устойчивом верховом пожаре охвачены кроны и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч. Охватывает весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Подземные пожары возникают как продолжение низовых или верховых лесных пожаров и распространяются по находящемуся в земле торфяному слою на глубину до 50 см и более. Горение идет медленно, почти без доступа воздуха со скоростью 0,1-0,5 м/мин с выделением большого количества дыма и образованием выгоревших пустот (прогаров). Поэтому подходить к очагу подземного пожара надо с большой осторожностью, постоянно прощупывая грунт щупом. Горение может продолжаться длительное время даже зимой под слоем снега.

Основными способами борьбы с лесными пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще всего применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучья, сухая трава).

Когда начинает ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 метра и соседние участки. Ширина выжигания полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре – 100 м.

Тушение лесного верхового пожара, осуществляется путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемый перед фронтом верхового пожара – не менее 150-200 м, перед флангами – не менее 50 м. Степные (полевые) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

Тушение подземных пожаров осуществляется в основном двумя способами:

- Вокруг торфяного пожара на расстоянии 8-10 м от его кромки роют траншею (канаву) глубиной до минерализованного слоя грунта или до уровня грунтовых вод и заполняют ее водой.

- Вокруг пожара устраивается полоса, насыщенная растворами химикатов. Для этого с помощью оснащенных специальными стволами – пиками (иглами) длиной до 2 м, в слой торфа сверху накачивается водный раствор химически активных веществ – смачивателей (сульфонал, стиральный порошок и др.), которые в сотни раз ускоряют процесс проникновения влаги в торф.

Накачивание осуществляют на расстоянии 5- 8 м от предполагаемой кромки подземного пожара и через 25-30 см друг от друга. Попытки залить подземный пожар водой успеха не имели. При тушении пожаров л/с формирований подвергается воздействию дыма, а также оксида (окиси) углерода. Поэтому при высокой концентрации оксида углерода (более 0,02 м/л), что определяется с помощью газосигнализатора) работы должны производиться в изолирующих противогазах или фильтрующих с гопколитовыми патронами.

Статьи по теме

- Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

- Поражающие факторы ядерного взрыва

- Основные задачи, организация и порядок функционирования Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

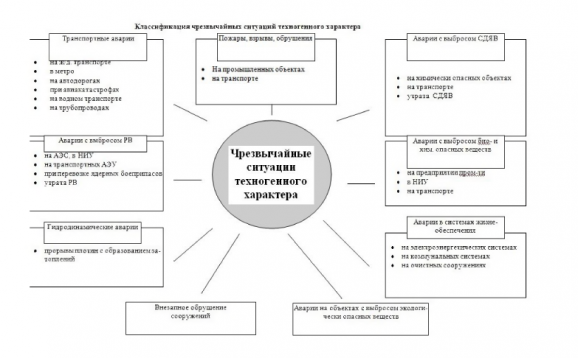

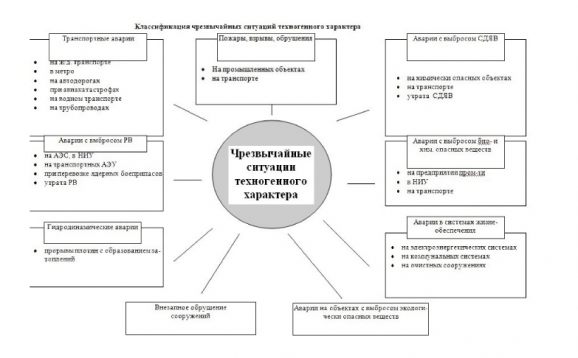

- Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- Определение по карте своего местоположения

- Способы ориентирования карты

- Определение по карте азимута и дирекционных углов

- Измерения по топографической карте

- Условные тактические знаки и основные сокращения, используемые в графических служебных документах

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)